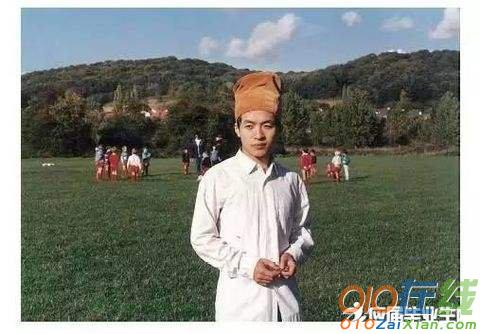

以疯癫为生活的顾城

时间:2021-08-31顾城在新诗、旧体诗和寓言故事诗上都有很高的造诣,其《一代人》中的一句“黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明”成为中国新诗的经典名句。

如果我能遇上顾城,我一定会问他这样一连串的问题:诗歌是什么?诗歌是玄之又玄,甚至闭门造车吗?诗歌只是诗人的奇谲的想象力的自由驰骋吗?甚至说诗歌是将我们送往死亡和毁灭的吗?大概不尽然。在看完了凤凰网《纪念诗人顾城逝世20周年》的纪录片之后,在我的心里树立起了这样一个诗人顾城的形象:他太孩子气了。

孩子固然有其淳朴可爱的地方,没有大人的世故圆滑,说起话来也直来直去,可是,在我个人看来,我们每一个人的幼年时期并不真的就那么淳朴——或者说这个“孩子”只是一个比喻——为什么我们要被送往学校呢?为什么我们要挨打挨骂呢?原因很简单,我们真的不懂事。

我并非斗胆说这位诗坛巨擘“不懂事”,同样这只是一个比喻,我还是回到开头所说的那句话来——太孩子气了——这也是一个比喻。

诗人或者说我们每一个人本来就是一个复杂的个体,我们的情愫和意识空间、梦幻都是难以捉摸的,有一回我做梦梦到了很奇怪的事情,梦醒后我感觉奇怪,自己为什么要做这样的梦?梦境中的内容我决然没有想过,可是它偏偏就梦到了。我们每一个人身上的有些戾气,如果不受到控制,就只能无端地生长——这并非要去打压我们每一个人的天性。而是我们每一个人都应该正视自己的不足之处,而非炫耀的资本,说那是你的个性,即或你是一肥遮百丑。

随机推荐

上一篇:顾城杀妻案的是是非非

下一篇:顾城诗歌你和我