百年孤独,经典段落

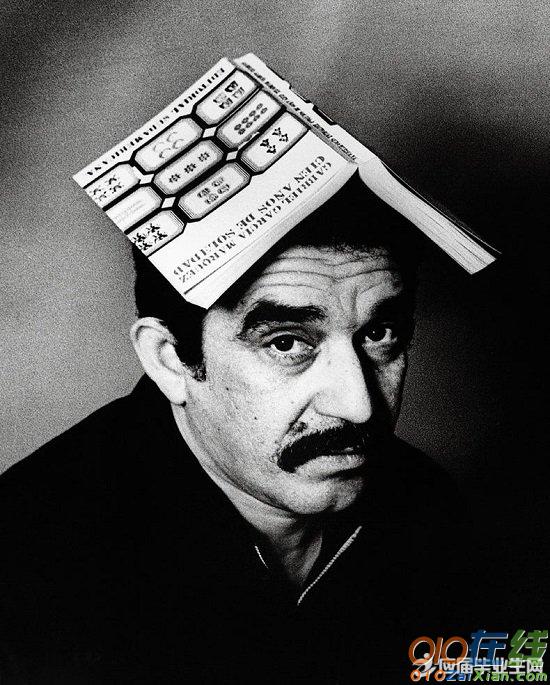

时间:2021-08-31《百年孤独》是哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯的代表作,也是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作,被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。

百年孤独经典段落(一)

1、她是那么自信,那么死死抱住自己的孤独不放,奥雷良诺第二感到他们父女之间已经不存在任何联系,而那种同伴加同谋的关系只不过是往昔的幻想而己。

2、那座城市的石子小路上,在黑夜中驶过总督大人的华丽的座车。三十二座钟楼在傍晚六点钟响起为死者祈祷的钟声。墓碑石砌成的森严的深宅在院里从来不见阳光。院落的柏树上,卧室里退色的悬挂物上,种着夜来香的花园的渗水的拱墙上,一片死气沉沉。

3、很多年过去了,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会回想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。

4、在那里,记忆中的父亲就是四月份来到的肤色黝黑的男人,回忆中的母亲就是左手戴一只金指环的肤色黑里带黄的女人。一个人的生日变成了云雀在月桂树上唱歌的最近的一个星期二。

5、有时面对一幅威尼斯水彩画,怀乡之情竟会把水沟里的淤泥和腐烂的甲壳动物的气味变成鲜花的淡雅的芬芳。阿玛兰塔叹息着,微笑着,憧憬那个第二故乡,那里的男男女女都长得漂亮,有着小孩的天真,那儿有古老的城市,然而它往昔的宏伟业绩如今只留下瓦砾堆里的几只小猫了。

6、时间也会有差错,也会出故障,它也能被撕成碎片,在一间屋子里留下一块永恒的碎屑。

7、他的粉笔圈外总有一个人在,这个人需要钱,或者因为他的儿子患了百日咳,或者因为他嘴里再也无法忍受战争的污秽臭气而想去长眠,只不过此人还用最后的力量正向他报告:“一切正常,我的上校。”而正常的恰是这场没完没了的战争最可怕的事情:什么事都没有发生。

8、“别生了,母牛啊,”奥雷良诺第二在聚会高潮的时候叫了起来,“别生了,生命并不是美好的。”

9、昔日的土耳其大街,这时已被人遗弃,那里,最后几个阿拉伯人按照他们渊源千古的风俗静坐在门槛上等死。

10、听到这音乐,阿玛兰塔想起了皮埃特罗,想起他黄昏时分佩戴的栀子花和熏衣草香味,此时她枯萎的心底开放出一朵由时间滤净了的怨恨之花。

11、但是,客人觉察到他的假情假意,知道自己已被人遗忘了,这遗忘不是那种可以弥合的感情上的疏远,而是另一种他很熟悉的、更加无情的、无法挽救的遗忘—-死的遗忘。

12、这手稿上所写的事情过去不曾,将来也永远不会重复,因为命中注定要一百年处于孤独的世家决不会有出现在世上的第二次机会。

13、无论何时,无论是否清醒,不管是在受人称颂的崇高时刻还是在遭人奚落的猥琐境遇,阿玛兰塔总是想到雷蓓卡,因为孤独筛洗了她的记忆,烧尽了无用的怀念--那是生活聚积在她心中的垃圾,而同时又精炼和升华了另外一些痛苦的回忆,并使之永存于脑际。

14、床单令人目眩地扑扇着和她一起飞升,同她一起渐渐离开了布满金龟子和大丽花的天空,穿过了刚过下午四点钟的空间,和她一起离开了,连人们记忆所及的、飞的最高的鸟儿也赶不上。

15、她想揭去周围的黑暗,可是黑暗却像一件蜘蛛网褂子把她缠住了。就在这时她发现自己行动迟钝并不是年老与黑暗的第一个胜利,而是时间的一个过失。

16、此刻,两个孤独的情人正在末日的时光里逆水行舟,那蛮横的,不祥的时间徒劳地想把他俩推向失望和遗忘的荒漠。

17、他梦见自己走进了一个空荡荡的房间,四周墙壁都是白色的。一种自己是进入这个房间的第一个人的沉重感觉使他感到不安。睡梦中他又想起,在头一天的晚上,在最后几年中的许多夜晚,他都做过同样的梦。他知道醒来时这个梦境就会在脑海中消失,因为那个重复出现的梦境有一个特点,即只能在同样的梦中才能回忆起来。

18、他对哗哗的雨声也习已为常了,两个月后,这雨声就成了一种新的寂静。

19、直到举行婚礼的那天,虽然她的父亲不得不变押了房产为她购置嫁妆,她还作着神话王国的美梦呢。不是因为天真,也不是因为追求荣华富贵而神志错乱,而是这么多年来人家就是这样教育她的。

20、哎,奥雷良诺,”他叹息说,“我知道你老了,可是我现在发现,你比你的外表还要老得多啊。

21、她长着一对大大的,依然很美的眼睛,眼睛里最后的一丝希望的火花早已熄灭,脸上的皮肤由于索然无味的孤独都裂开了口子。

22、他隐约知道,一个幸福晚年的秘决不是别的,而是与孤寂签一个体面的协定。

23、他买了一张永久性车票,登上了一列永远不停止运行的火车。

24、八月的一天上午,阿玛兰塔在给了她那位坚韧不拔的追求者以最后的答复后,自己也承受不了她那固执脾性的压力,她关在房里为自己一直到老死的孤独而痛苦起来。她对赫里奈多上校说:“我们要将此事忘了!”她说:“对于这种事,我们已老了。”

25、偶尔,她因自己让那股不幸的细流涓涓流淌而感到痛苦,有时候她感到极大的愤怒,手指被针刺伤,但是最使她痛苦、最使她愤怒和使她感到心酸的却是爱情这棵芳香的、被虫蛀蚀的番石榴树步步濒临死亡。

26、她每隔十五天给孩子们写一封长信,其中没有一句是真话。

27、起义军代表团来到这里,招待他们的是一群穿着白长袍的、活泼的见习修女,她们活象一群白鸽子,被雨水打得到处飞舞。

28、轻轻一推,铰链发出一阵忧伤的,断断续续的呻吟,这响声在他心中引起了冰冷的回响。

29、他走过了荣誉和怀念荣誉的阶段,到达了希望的终点。

30、过了很长时间,当她看到最后一只黄蝴蝶在风扇的叶子板上被撞得粉碎的时候,才承认了这个不可改变的事实:马乌里肖已经死了。但是她并不善罢甘休,在后来骑着骡子艰难地穿越令人迷幻的荒原时,她还在思念着他。

31、还说,无论他们到什么地方去,都应该记住,过去都是假的,回忆是一条没有归途的路,以往的一切春天是无法复原的,那最狂乱而又坚韧的爱情归根到底也不过是一咱瞬息即逝的现实。

32、有的人想睡觉,但不是因为困倦,而是出于对睡觉的怀念。

33、她的生命就消麿在刺绣裹尸布上了。据说她是白天绣,晚上拆。她本不想以这种方式打破孤独,相反,想以这种方式来保持孤独。

34、在厨房喝过他那一碗永远不变的咖啡后,整月足不出户,直到下午四点钟才拖着一只小板凳经过走廊,既不看一眼火红的玫瑰,也不留心傍晚的霞光,更不注意阿玛兰塔的冷漠——她的忧伤在傍晚时分发出一种叫声——

35、他没有觉察到时光在家里造成的细微而又令人心碎的破坏,这么长日子外出之后,对任何一个有着清晰记忆的人来说,这种破坏都会觉得是一场灾难。墙上石灰剥蚀,角落里蛛网结成了肮脏的绒花,海棠花上有泥,横梁上白蚁啃出条条脉路,门臼里长出青苔,怀念在他面前铺设了种种狡诈的陷阱,对这一切,奥雷良诺 布恩地亚上校毫不痛心。

36、“请你告诉他,”上校笑了笑说,“一个人不是在该死的时候,而是要到能死的时候才能死去。”

37、就是这位赫里奈多上校,他曾三次遇刺脱险,五次伤愈康复,身经百战而却还平安,现在却被困死在长时间等候这种残忍的包围之中,沉沦于年迈衰老这可悲的败退里,于是他在租来的一间小屋里那菱形的灯光下,思念起阿玛兰塔。

38、她习惯地记着年月日,只是为了计算儿女们预定要归来的日期。可是他们一再推迟归期,以至她把日期搞混了,年月也填错了,她觉得日子是如此相象,竟感觉不到它们的流逝。她非但不觉得等得不耐烦了,反而对他们的拖延深感宽慰。

39、她在没有恶梦的睡眠中,在没完没了的水浴中,在没有定时的饮食中,在没有回忆的深沉而长久的沉默中一点点成熟起来。

40、她明知驿站的骡子每隔十五天来一次,但却天天要等候,她相信总有一天他们会搞错日期,提前送信来。但情情很不顺心,有一次,预定的日子到了,骡子却没有来。她绝望得发疯,半夜起来到院子里一把一把吞吃泥土,贪婪之状像不要命似的。她哭着,痛苦得发狂,她拼命嚼小蚯蚓和蜗牛壳,嚼得牙齿都快要碎了,然后一直呕吐到天明,发烧、虚脱,没有知觉。

41、现在,整个世界缩小到了她的皮肤表面,而她的内心已经摆脱了所有的痛苦。她难过的是没能在多年以前就得到这样的启示,那时她还能够净化那些回忆,并在新的光芒的照耀下重建世界,还能够毫不颤抖地回忆起傍晚时皮埃特罗身上的熏衣草气味,还能够把雷蓓卡从她悲惨的境遇中解救出来,这既不是出于恨,也不是出于爱,而是出于对孤独无比深邃的理解。

42、他觉得再也受不了腰里冰冷的寒气和肚子里的空气,受不了那种恐惧,也受不了那既想逃走又想永远留在那恼人的寂静和可怕的孤独之中的、太乏渴望。

43、起初,他的粗鲁让她讨厌。第一次在机修厂后面荒凉的草地上单独与他见面时,他毫无怜悯地拖着她走,像对待牲口一样,走得她疲惫不堪。过了一段时间,她才惊觉原来温柔也可以是这样的。

44、他穿着精美的漆皮靴走在世界另一个地方的土地上,她在矿物质的味道中,仿佛感觉到由那块土地上传过来的他的脉膊和体温,这感觉使她嘴里觉得苦涩,心中却十分安宁。