分析顾城诗歌的审美意象

时间:2021-08-31童话诗人顾城如何驾轻就熟地组织语言,如何巧用艺术技巧来表达他的梦幻。

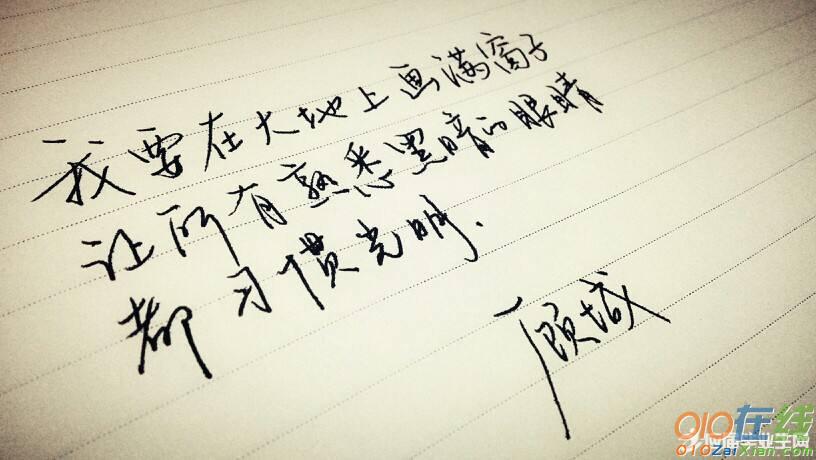

一首“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,给许许多多经历过文革伤痛的人以莫大的精神鼓舞,也让顾城一下子站到了中国当代诗坛的中心。诗人凭借着他的聪慧,独到的心灵感悟,创作了许多让人感动、给人慰藉的诗歌,他的诗歌是一片“花与梦”的海洋,这其中有着许多独特的审美意象。

一独特的审美意象

一、审美意象的选取视角

朦胧诗人舒婷曾为顾城写了一首《童话诗人》:“你相信了你编写的童话,自己就成了童话中幽蓝的花。”在顾城营造的艺术世界里,有着独特的审美意象。

顾城曾深受法国的法布尔和丹麦的安徒生的影响,法布尔的《昆虫记》向童年的顾城打开了活泼生动富有诗意的昆虫世界,以至于他时常如痴如醉地翻阅那本《昆虫记》,甚至将自己想象成一只小小的昆虫。

顾城是一个唯美主义者,唯“灵”者,他认为要达到对本质的认识就应该剔除所有外在物质的假相与诱惑,唯有至真才能达到至美,而美的极致就是“自然”,顾城很欣赏“清水出芙蓉,天然去雕饰”,也很崇尚“文章本天成,妙笔偶得之”,最好的诗应该是来自自然的,自然会赋予你灵感,而我们要做的就是善于捕捉。他说“人可生如蚁而美如神”,这里的“神”应该是指“精神、灵性、纯粹、信仰”。精神与物质相对,当人逐渐剥离了物质性,脱离了物质而存在,就会变得如玻璃般剔透,成为没有杂质,不受污染的一种灵性,一种绝对的纯粹。

随机推荐

上一篇:顾城诗歌的艺术特点分析

下一篇:激流岛上说顾城